消费日报网讯(记者 卢岳 □ 柳川)最新的不良贷款转让数据“出炉”。10月16日,银登中心发布了《2024年三季度不良贷款转让试点业务统计》,数据显示,2024年三季度,不良贷款转让挂牌288单,挂牌金额(未偿本息)826.2亿元,成交业务规模(未偿本息)645亿元,本季度不良贷款转让明显提速。

从业务类型来看,本季度个人不良贷款批量转让业务的成交量实现了近乎翻倍增长,从二季度的278.5亿元增至546.6亿元,占成交总额的比重为84.74%。且本季度批量个人业务平均折扣率及平均本金回收率均有了明显提高。

从整体市场表现来看,今年以来,不良贷款转让领域显示出较高的市场活跃度和投资吸引力,特别是批量个人业务持续放量,预计今年金融机构“清仓”个贷坏账包袱将进一步提速。

批量个人业务成交量近翻番

进入下半年以来,不良贷款转让明显提速。银登中心最新数据显示,2024年三季度,不良贷款转让业务挂牌量和转让规模均较二季度环比出现大幅增长。

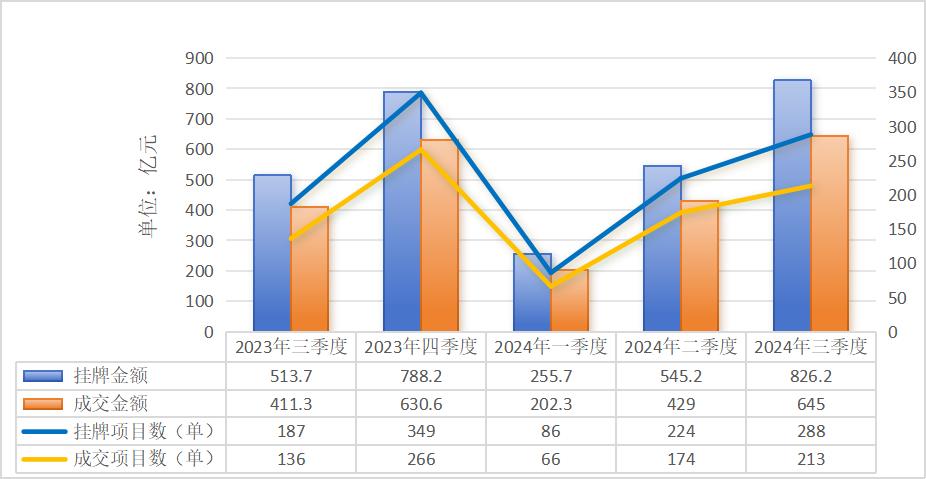

从挂牌总体情况来看,2024年三季度,银登中心不良贷款转让挂牌项目数为288单,相较二季度的224单环比增长28.57%;挂牌业务规模为826.2亿元,相较二季度的545.2亿元环比增长51.54%。

记者制图,数据来源:银登中心公告

业务成交总体情况也呈现增长态势。今年三季度,不良贷款转让试点业务成交项目数为213单,较二季度增加了39单,成交业务规模为645亿元,环比二季度的429亿元增长50.35%。

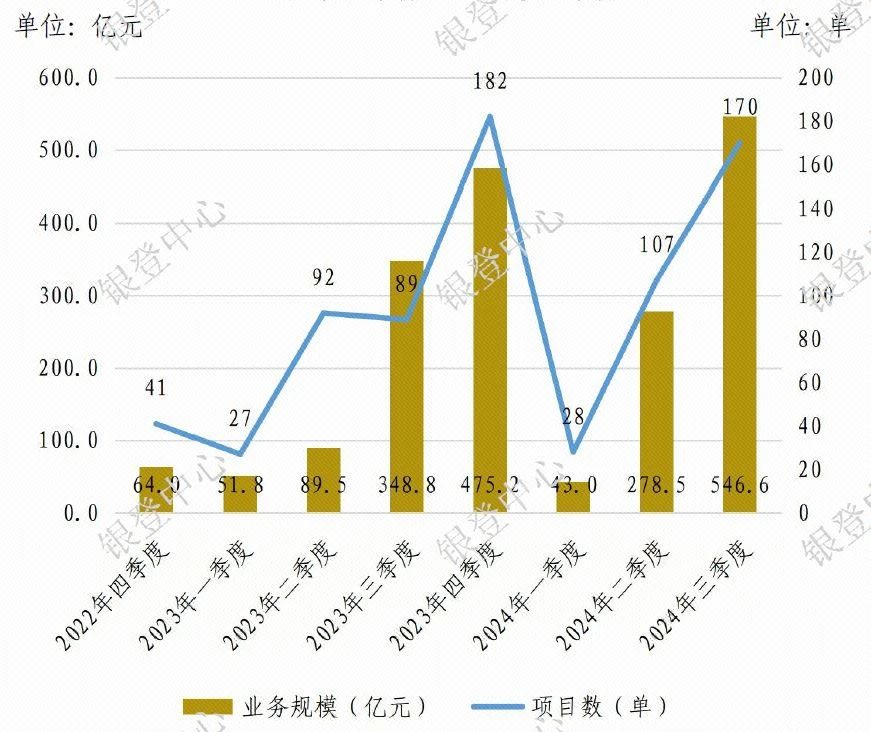

在批量个人业务成交统计方面,数据显示,三季度,个人不良贷款批量转让业务成交量大幅增长,挂牌成交数量从二季度的107单增至170单,成交业务规模546.6亿元,较二季度的278.5亿元环比增长96.27%。

从资产类别来看,个人不良贷款中信用卡透支信用卡透支在成交额与占比上均有上升,成交额262.2亿元,占比48%排在首位,2023年这一比例为39.15%。这类产品也是受让机构最青睐的资产。在不同项目规模下,信用卡透支平均意向受让方数量较多,特别是项目规模超过6亿元的信用卡透支资产包受让方数量排首位。

在对公不良贷款转让业务方面,单户对公业务挂牌成交量为32单,相较一季度的50单有所下滑,成交业务规模44.6亿元,相较一季度的77.6亿元环比下滑42.53%。

从数据整体表现来看,不良贷款转让市场在2024年三季度的扩张速度明显加快,尤其是在个人不良贷款转让领域,今年以来挂牌转让项目和规模都有显著提升。

背后原因或与该业务价格指标回暖有关,从价格趋势看,2024年三季度批量个人业务平均折扣率从上季度的9.0%升为9.4%,批量个人业务平均本金回收率从4.1%升为5.8%,两项指标均达到了近一年来的最高点。

据了解,作为不良贷款转让的价格指标,折扣率越低意味着相关标的越“买不上价”。相反,这意味着转让标的市场接受度有所提升。据银登中心数据,2023年不良贷款转让业务公告挂牌710单,挂牌金额(未偿本息)合计1529.84亿元,今年前三季度,挂牌金额合计1627.1亿元,已远超去年全年水平。

消费金融公司加速出清不良

从不良贷款转让业务参与主体来看,在出让金融机构中,三季度成交规模(未偿本息)排名第一的仍是股份制商业银行,为375亿元;消费金融公司超过国有大型商业银行,排在第二位。

据统计,今年前三季度,消费金融公司不良贷款转让业务成交规模已累计达164.5亿元,其中三季度为99.3亿元,占比约六成。截至三季度末,消金公司出让不良贷款所占比重已由2023年四季度末的2.2%上升至15.4%。

据10月14日银登中心公布的最新一期《已开立不良贷款转让业务账户机构统计表》,截至目前,已开相关账户的机构名单已扩充至967家,涵盖银行、AMC、消金、汽车金融、金租、信托等多种机构类型。其中在已开业的31家消费金融公司中,目前已有27家消费金融公司在该平台开设不良贷款转让账号。

2022年12月30日,监管将消费金融公司首次纳入不良贷款转让试点机构范围。尽管不良转让试点对消费金融公司“开闸”晚于国有行和股份行,但无论是从市场规模增长还是从成交量来看,消金公司不良贷款转让业务均呈现扩量趋势。

据记者不完全统计,截至10月18日,今年以来有14家消费金融公司在银登中心挂牌转让了117期个贷不良资产包。其中,中银消金、招联消金、北银消金三家发布的期数最多,未偿本息金额排在前三。

这与消费金融机构资产质量承压不无关系。有行业人士表示,和银行相比,消金公司个人消费贷款和经营贷款的客户群更加下沉。这类用户风险抵抗能力较差,在宏观经济下行周期出现不良的概率更大,因此金融机构尤其是消金公司转让该类坏账的积极性更高。

自2021年1月正式启动单户对公不良贷款和批量个人不良贷款转让试点工作以来,该业务已逐渐成为消金公司处置化解不良贷款的常态化管理措施,与清收和核销共同形成不良贷款处置化解措施。不过,对于消费金融公司来说,提升客户质量、控制不良贷款等才是治根之法。近年来监管措施不断,加强风险管理,整顿行业乱象,遏制不良贷款生成速率。在此背景下消费金融公司正在加大科技投入,特别是应用金融科技手段提升风险管理能力以及提高风险管理效率。

《中国消费金融公司发展报告(2024)》,目前已有25家消费金融公司应用人工智能技术,14家公司利用机器人开展风险控制、贷后管理等业务。通过技术手段完善风控模型和算法,消费金融公司可以提高信贷审批的科学性和准确性,有效减少信用风险和多头借贷等问题。在贷后方面,人工智能技术可以帮助消费金融公司更及时地了解客户资质变化,做到及时预警。

多位受访专家表示,在目前的环境下,消费金融机构要在合规经营的底线之上,选择合适的商业经营策略及展业模式,在防范风险的前提下平稳发展业务,进而推动整个行业的良性循环和稳健发展。

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706