消费日报网讯(记者 卢岳)万亿级资产规模的贵州农信系统迈入改革“深水区”。

日前,贵州省农村信用社联合社发布公告,决定在省联社基础上组建贵州农商联合银行,并授权筹建工作小组启动清产核资、资产评估等实质性工作。这标志着自去年初写入贵州省政府工作报告的重大金融改革终于进入实施阶段。

此次改革有望引入贵州省财政厅全资控股的贵州金控集团注资入股,共同应对不良资产处置等挑战。继江西、河南、内蒙古等省之后,贵州选择主流的“联合银行”模式,成为2025年全国省级农信机构改革加速浪潮中的新坐标。

贵州农商联合银行启动组建

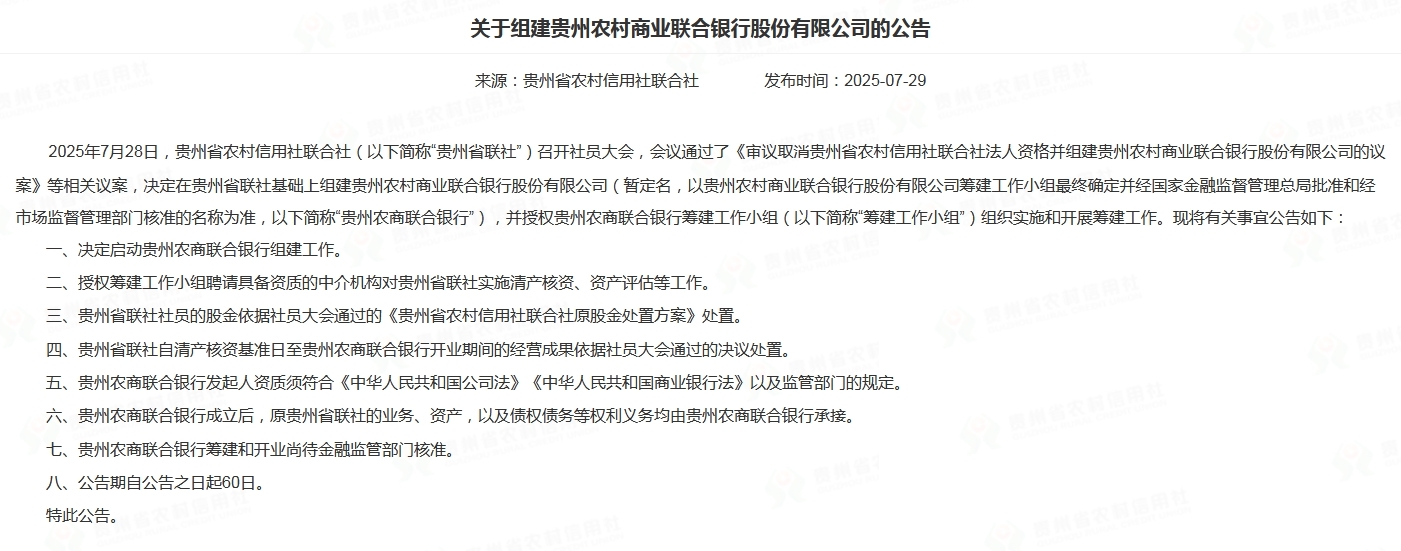

7月29日,据贵州省农村信用社联合社(下称“贵州省联社”)消息:贵州农村商业联合银行股份有限公司筹建工作小组发布“关于组建贵州农村商业联合银行股份有限公司的公告”,决定启动贵州农商联合银行组建工作。

根据公告,7月28日,贵州省联社召开社员大会,会议通过了《审议取消贵州省农村信用社联合社法人资格并组建贵州农村商业联合银行股份有限公司的议案》等相关议案,决定在贵州省联社基础上组建贵州农村商业联合银行股份有限公司(暂定名),并授权筹建工作小组聘请具备资质的中介机构对贵州省联社实施清产核资、资产评估等工作。

公告称,贵州农商联合银行成立后,原贵州省联社的业务、资产,以及债权债务等权利义务均由贵州农商联合银行承接。目前,贵州农商联合银行筹建和开业尚待金融监管部门核准。

记者注意到,贵州农信改革或将引入贵州金控集团,该集团由贵州省财政厅100%控股。有行业人士认为,省联社改革中金控集团入股,有助于增强银行资本实力、优化治理结构,还可以促进金融资源整合等。

稍早前,贵州省联社与贵州金控集团围绕农信改革等议题进行了深入交流。贵州省联社理事长杨松在座谈会上表示,“希望贵州金控集团在注资入股、不良资产处置等方面给予支持,共同推动完成改革任务”。贵州金控集团董事长胡凯回应,将全力支持和配合各项工作的顺利完成。

这场座谈绝非偶然。早在2024年2月,贵州省《政府工作报告》重点工作责任分工方案就明确,将组建农商联合银行列为重点任务。2025年初的省政府工作报告再次强调,“推动农村信用社改革落地,组建贵州农商联合银行”。

改革背后是沉甸甸的家底。公开资料显示,贵州农信由省联社及所辖84家农商银行(农信联社)组成,营业网点2293个,员工2.8万名,是省内业务规模最大、服务覆盖最广、从业人员最多的银行业金融机构,2023年其资产规模已突破万亿大关。

农信改革潮中的贵州坐标

贵州的突破并非孤例。2025年已成为省级农信机构改革的“加速年”,目前全国至少六家省级农商行或农商联合银行已挂牌成立或启动筹建。

在长江经济带上,2月18日,江西农商联合银行正式成立,成为2025年全国首个挂牌的省级农商联合银行。去年12月获批筹建的江苏农商联合银行,于今年4月8日挂牌成立。

在西北边陲,新疆农商银行组建方案于1月获批;在中原地区,河南农商银行于2月26日开业;草原上的改革同样蹄疾步稳,内蒙古农商银行于5月27日举行开业仪式。

在“一省一策”的指导方针下,各省改革路径各具特色。纵观全国改革版图,目前业内讨论较多的模式包括联合银行、统一法人、金融控股公司及金融服务公司这四种。从实际改革情况来看,前两种模式是主流选择。

此次贵州选择的联合银行模式与浙江、四川等省形成呼应。按出资模式可以进一步细分为两种:一种是“上参下”,如山西农商联合银行;另一种是“下参上”,即由省内农信机构共同出资,典型代表是浙江农商联合银行。

联合资信发布的报告认为,联合银行模式改革成本较低且保留了多级法人的治理结构,规避了农合机构整合重组过程中产生的摩擦,适用于辖内优质农商行较多且重组整合压力较大的省份。

在业内专家看来,多地选择联合银行模式,一是为了理顺自上而下的股权关系,改变股权与控制权的悖论;二是为了增强资本实力,提高风险防范与化解能力;三是可以申请更多的业务资质与牌照,提升服务能力,更好地发挥“小法人,大平台”作用。

改革模式并无优劣之分,但需兼顾发展与防风险双重目标。

贵州改革的紧迫性还源于历史阵痛。据不完全统计,该省曾有四任省联社“掌门人”被查。新任领导班子上任后,杨松于2024年4月被推荐为理事长,同年9月杨鸿钧被推荐为主任,为改革扫清了人事障碍。

随着筹建工作小组全面启动清产核资程序,贵州农信系统将迎来历史性蜕变。新生的贵州农商联合银行能否真正实现“万亿资产”的华丽转身,成为服务乡村振兴的新引擎?

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706