消费日报网讯(记者 郑红梅 □ 罗朴华 申军)

编者按:守正创新践匠心,从非遗文化中汲取力量。

联网传播的快捷与发达,让非遗文化方面的亮点和优秀人物一个个呈现我们眼前;匠人匠心的故事不断感动着人们,来自优秀传统文化的正能量不断汇聚成自信的力量激励着每一个人。

今天,为大家详细介绍一位来自海南白沙的非遗文化优秀传承人王瑞妹的故事。

海南省级黎族传统纺染织绣技艺代表性传承人王瑞妹

女儿眼里的王瑞妹

“我妈妈绣黎锦差不多50年了,给我最大的感受是她坚持了一辈子的这项爱好对她性格和身心的滋养,是任何补品和养生手段都难以达到的。她始终不急不躁,温和善良,坚毅豁达,成就了我们整个家庭的和睦。你看她60多岁的人了,头发乌黑,走路稳健,身体很好。我现在终于明白了技养人的真正含义,这个养并非只指技艺让人有饭吃,修身养性并给他人带来益处和享受才是最大的意义。她这一辈子活得很充实,也因为这项爱好而受人称赞,让她人缘很好。”

在海南省白沙黎族自治县牙叉镇和荣村,省级黎族传统纺染织绣技艺代表性传承人、“南海工匠”王瑞妹的女儿汪春霞向记者讲述母亲的织锦人生。已成家立业汪春霞,用30年的成长才慢慢读懂了母亲不参杂任何功利之心而痴迷绣黎锦的意义。

“小时候我真的想不明白妈妈为什么总是一有空闲就全身心地织黎锦去了,有时一绣就十几个小时,家里还有那么多活儿要干。”随着时间的推移,渐渐长大的汪春霞除了看到母亲织绣成功一件件精美黎锦后的喜悦, 还看到周围许多人的赞美,越来越多的妇女向母亲讨教学习绣黎锦。汪春霞也渐渐感觉到了母亲的厉害之处,并耳濡目染地也喜欢上了绣黎锦。

王瑞妹点拨女儿汪春霞织黎锦

学织黎锦的汪春霞

年过60岁的“南海工匠”

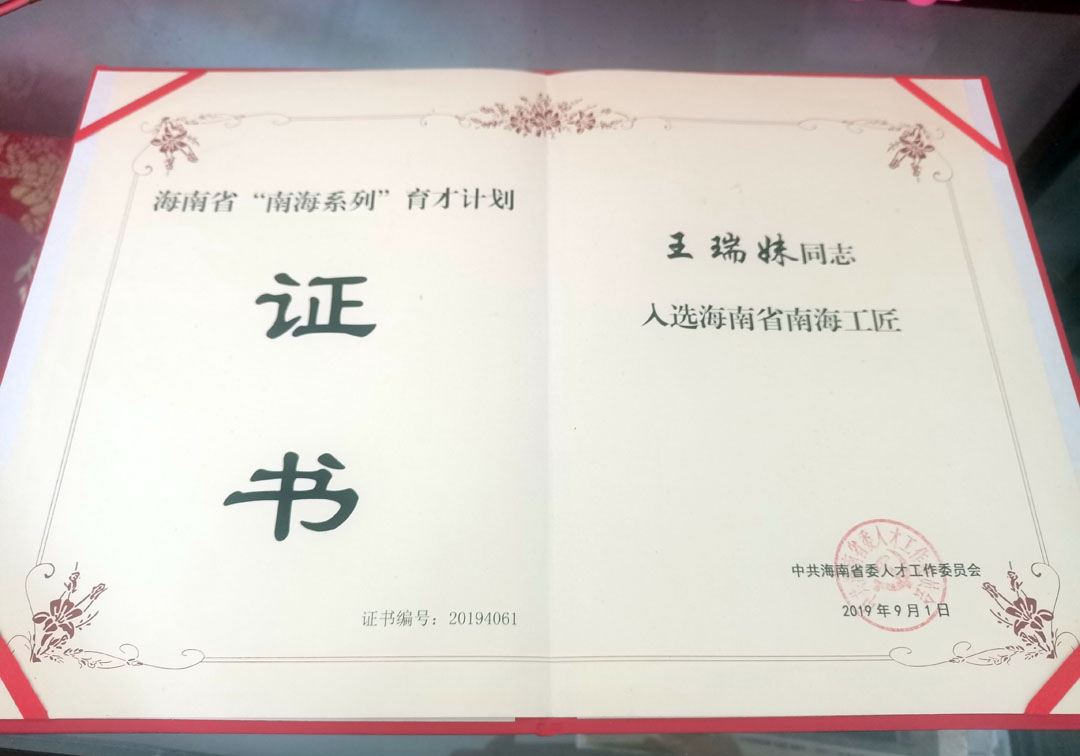

已过60岁的王瑞妹于2019年入选为海南“南海工匠”,在传承非物质文化遗产——黎族传统纺染织绣技艺方面已是响当当的人物。在海南省内和国内举行的各种非遗展示展览活动中,王瑞妹不仅是代表海南,更是代表中国非遗文化传承的典型“工匠”出现在观众面前。仅上过初中的她,从黎族织娘成长为省级非遗传承人,却一直有着把传统黎锦传承发扬光大的决心与雄心。

王瑞妹获“南海工匠”证书

在白沙县文化馆的非遗展示厅,王瑞妹的照片和她的黎锦绣作品引人注目。一个普通黎族妇女用几十年的韧劲和专注,给古老的黎锦文化点亮了一盏光芒耀眼的传承之灯。

海南的黎锦纺、染、织、绣技艺是黎族人传承了3000年的古老技艺,被誉为中国纺织史上的“活化石”,是中国乃至世界最古老的棉纺技艺之一,也是世界级非物质文化遗产项目。大凡在中学学过历史的人,都从著名历史人物黄道婆的事迹里了解过海南黎锦。

2009年,黎族传统纺染织绣技艺被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”,黎锦技艺的保育、传承日益受重视,寻回失落的龙被制作技艺也成为黎锦技艺传承中的重要一环,人们还需付出更多耐心、思考和努力。

古老的黎族织锦技艺之所以能流芳至今,正是由王瑞妹这样的民间技艺匠人一代一代接力传承下来的。

“不善表达”的黎锦非遗传承者

在白沙县文化馆,记者与王瑞妹进行了一段长时间的对话。

“我文化水平不高,不太会说话!”王瑞妹面对记者开门见山第一句话就很特别。虽然她不善言语表达,但在白沙县文化馆馆长符少玲的协助下,揭开了她执着的非遗传承之路。

1962年,王瑞妹出生在海南省白沙县的一个黎村,从儿时记事开始,便开始耳濡目染黎锦文化了,她的母亲符明兰是本地民间非常有名的黎锦老手艺人,王瑞妹是看着和穿着母亲的黎锦长大的。“我13岁就开始跟着母亲学习织黎锦,这一学就喜欢上了,再也放不下了。”王瑞妹介绍说,那时候每个家庭是典型的男耕女织模式,织黎锦主要目的是为了日常穿衣,但是女人爱美的天性让黎锦越织越美,图案和色彩越来越漂亮。

织黎锦的王瑞妹

王瑞妹说,黎锦的布料和染料都是纯天然,取自大自然的植物。传统黎锦原料是海南特有的吉贝棉,又称海岛棉,纤维长且强韧,柔软有光泽,用轧棉机去棉籽;用弹棉弓弹棉花;用卷筵和纺轮或脚踏单锭纺车纺纱;用导纱架导纱。在以前,黎族也采用过木棉作为织布原料,但木棉的捻性不如海岛棉。以前的海岛棉大都采摘得野生棉,后来种植的就多了。

据悉,现如今海岛棉在纺织品市场中有着广泛的应用。许多国际知名的时装品牌都采用了海岛棉生产高档面料,如高级西服、高级衬衫、手工织品等。在国内,也有一些知名品牌和厂家开始使用海岛棉生产衣料和面料,深受消费者的喜爱。

王瑞妹在家里的工作室向记者展示了初步印染好的海岛棉纺线成品。她说,以植物和矿物质为染色原料,染各种棉麻线;用踞腰织机、水平织机织锦;用绣花针刺绣。经过了一整套系统的工艺过程, 最后成为黎锦。

王瑞妹家里工作室中的初染棉线和织锦工具

据史料记载,三国吴国人万震在《南洲异物志》中就曾记述黎族先民已会用吉贝(海岛棉)作“五色斑布”。相传,一位姑娘上山穿的白筒裙被植物的汁液染上斑斓的颜色,十分漂亮,黎族人从中逐渐摸索出利用苏木、黄姜、蓝靛草、谷木、牛锤木和枫叶将纱线染成红、黄、蓝、绿、棕和黑等颜色。

现如今,黎锦可染就的颜色已经不止“五色”了,堪称五颜六色。

黎锦图案是黎族各方言的标志符号,这些原始的文化符号,记录了黎族各方言区的文化生态,生动体现了黎族的生产活动和民俗风情,每一幅黎锦都是一个故事。从某种意义上说,黎锦是浓缩了黎族历史与文化的独特“史书”。

独当一面的“双面绣”

王瑞妹在织绣黎锦方面的厉害之处不仅是几十年如一日的坚守精神,更是其他人难以企及的双面绣技艺。和一般的黎族刺绣不同的是,王瑞妹在一块底料上,同时绣出正反色彩一样的图案,两面一样整齐匀密。双面绣是白沙民间黎族群众特有的传统刺绣艺术,靠一代又一代民间艺人传承下来,是珍贵的民族文化遗产。而王瑞妹则把双面绣的技艺发挥到了很高的层级。

“拿到一块织锦白布,她不用像其他人那样要勾画出轮廓,再在轮廓上绣出完整图案,而是直接在白布上绣图,不论图案大小还是对称,她心里有画面,总能凭娴熟的技艺精准绣到位。双面绣的图案既体现了黎族人民的精神信仰,也是黎族绣娘聪明才智和创造精神的结晶。”白沙县文化馆馆长符少玲说。

王瑞妹展示双面绣黎锦

王瑞妹说,双面绣采用彩色线在布料的正反两面绣制相同的花纹图案,主要针法为直针和扭针。双面绣题材广泛,内容丰富。所表现的题材有祖先纹、大力神纹、龙纹、鸟纹、团花纹、鱼纹、蝶纹和花卉纹等100多种纹样,极具地域色彩,反映了黎族原始的自然崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜等民族习俗,并含有丰富的文化意义与社会功能,为研究黎族妇女古老的服装类型提供了重要的实物资料。每一幅双面绣作品都是先在脑海里构思好图案,再数着线条正反翻转绣针,手指翻飞间,绣线绣出成的一个个纹样呈现在布上,构图精妙,绣工精美。

一针一线绣出来的黎锦双面绣

王瑞妹的双面绣珍贵之处在于,虽然现在可以借助电脑等科技手段快速完成一些图案的织绣工作,但她始终坚持一针一线的手工制作。

“一幅1.5m×1.0m的黎锦双面绣,她要全部手工完成,需要两年时间,这是大家根本看不到的。”白沙县文化馆馆长符少玲说,黎锦双面绣如果用电脑和机器去完成,虽然看上也很漂亮,但那是没有灵魂的。

在白沙县文化馆,王瑞妹现场展示了她织绣的一件双面绣黎锦和她女儿汪春霞的一件双面绣作品,一看质感天差地别。绣好一件合格的双面绣不能图快,恰恰需要时间、耐心和定力的沉淀。

匠心之下硕果累累

是金子总要发光的!几十年的坚守,黎锦双面绣不仅塑造了王瑞妹平和善良的性格和坚韧细心的做事风格,更为她登堂入室开辟了一片非遗传承的新天地。当她的匠心和优秀技艺大白于天下,荣誉和使命也随之而来。

2009年,王瑞妹被评为“黎族传统纺染织绣技艺”成功申报联合国教科文组织急需保护的非物质文化遗产先进个人。

2010年,王瑞妹成为省级黎族传统纺染织绣技艺代表性传承人。

2012年起至今,在有关部门的支持安排下,王瑞妹辗转奔赴白沙各中小学校,为学生们讲授了数千堂黎锦课程,进入校园培训学生40000余人次。

王瑞妹受聘于白沙县多个学校为学生传授织锦技艺

2017年,王瑞妹成立了白沙黎族纺染织绣技艺合作社,免费教授黎锦技艺,带领农民创收,助力乡村振兴。

2019年,王瑞妹获评为“南海工匠”——在她的悉心传帮带下,当地黎族妇女符继珍、符丽敏、符燕珠、符玉甘、符丽娥、符秋珍等6人先后被评为白沙县非遗传承人。

王瑞妹向爱好者传授织绣黎锦技艺

在公益活动方面,王瑞妹积极参加省内外各种活动,其中,于2010年参加海南省“三民”(民族、民间、民俗)活动周,展示黎族传统纺染织绣技艺;参加“上海世博会”,宣传展示黎锦技艺,加强黎锦技艺与其他传统技艺的交流与互鉴;参与拍摄海南黎族民俗《织锦上的黎族》宣传片;配合中央电视台中华民族栏目,拍摄《黎之锦》(五集纪录片)。

2012年,王瑞妹参加深圳非物质文化遗产展销会;参加省民宗委举办的“黎族民间方言双面绣技艺”展示活动。

2018年,王瑞妹参加海南省第九届中小学生艺术展演活动。

2020年,王瑞妹参加第15届中国义乌文化和旅游产品博览会;参加海南省博物馆与北京民族文化宫联合举办的黎族纺织文化展,进行活态展示;参加海南自贸港非物质文化遗产发展大会,展销黎锦传统手工艺产品。

2020年至2022年,王瑞妹连续三年参加海南省锦绣世界文化周专题论坛和活态传承展示。

王瑞妹和女儿一起出席非遗展示活动

2022年,王瑞妹参加由海南省博物馆与上海历史博物馆联合举办的黎族纺织文化展,进行活态展示。

在调查研究方面,王瑞妹于2008年协助白沙县文化馆开展白沙县非物质文化遗产普查工作,提供黎族传统纺染织绣技艺传承相关资料,协助实地走访和挖掘资料工作;协助白沙县文化馆开展《白沙黎族自治县非物质文化遗产名录研究》书籍编纂资料的收集和整理;协助白沙县文化馆开展《白沙-中国黎族双面绣之乡》书籍编纂资料的收集和整理;2010年,协助配合开展欧盟国际合作项目—海南文化考察活动,宣传展示黎族传统纺染织绣技艺,弘扬优秀民族传统文化。

过硬技艺堪当重任

虽然只有初中文化程度,但是凭着一身过硬技艺“走南闯北”的王瑞妹,认知随眼界大开。

在王瑞妹眼里,黎族传统纺染织绣技艺,既是非物质文化遗产,也是黎族文化瑰宝,值得大家去守护、传承。为寻回失落的龙被制作技艺,白沙县启动了“探索龙被”项目,而拥有精湛双面绣技艺的王瑞妹主动请缨接受这样的“挑战”。

王瑞妹等传承人在认真学习观摩白沙珍藏的龙被基础上,还远赴江苏观摩学习江南织造、苏州刺绣的技艺,为探索复制龙被做足了功课,也打好了基础。

2019年,王瑞妹与其他4位黎族传统纺染织绣技艺传承人历时10个月,终于完成三联幅黎族龙被——色彩厚重又不失绚丽,龙被上的龙、凤、麒麟、吉祥鸟、鲤鱼以及仙草等图案栩栩如生。

织绣龙被的王瑞妹

“探索复制黎族龙被,在海南尚属首次,白沙县在黎锦非遗文化传承上大胆尝试,这一做法值得肯定。”评审专家们一致认为,与传统的黎族龙被相比,白沙这一龙被在原材料、染色等方面还存在一些差异,但从织绣技艺来看,它在还原黎族龙被制作技艺的道路上迈出了成功的一步。

父老乡亲齐赞黎锦传承者王瑞妹

“南海工匠”这个沉甸甸的评价不是随便戴在王瑞妹头上的,多年来,本着一颗匠心,在一针一线机杼中,王瑞妹一步一个脚印,努力让黎族传统纺染织绣 “传承不守旧,创新不忘本”。与王瑞妹平时生活在一起的父老乡亲对王瑞妹的评价似乎更有说服力。

白沙村委会妇女主任李小凤向记者讲述王瑞妹的故事

白沙村委会妇女主任李小凤说:“王瑞妹在方圆都是黎锦双面绣技艺方面的头号人物,她的可贵之处就在于长期的坚持精神。她平时不遗余力教授村里妇女学习织绣黎锦,影响了村里方圆不少妇女加入这个行列。但由于掌握这项技艺周期长,达不到理想的经济效益,不少人是三天热情,甚至半途而废。学习和和传承黎锦技艺必须要热爱它,要有耐心,不能以功利之心待之。”李小凤还告诉记者,王瑞妹经常被白沙多个学校聘请去为学生教授织黎锦,在她积极影响和耐性带领下,黎锦传承在民间有了一定基础,这样既丰富了农村妇女的生活和还好,还为建设积极向上的和谐社会作出了贡献。李小凤说,王瑞妹除了在黎锦非遗传承上的热情,在帮助、配合村务工作方面更是积极主动、带头作为,这就是她长期坚持绣黎锦所带来的觉悟。

白沙县牙叉镇和荣村党支部书记王格说:“王瑞妹有着黎族妇女那种勤劳善良的本色。她在黎锦方面的成就是我们村子里的骄傲。她的一针一线都透着黎族人的精神和品质,希望更多的人在王瑞妹带动下把黎族织锦学好学精,把非遗文化从传承好。”

王瑞妹(右二)与和荣村村干部在接受记者采访

和荣村一队队长符建文说:“我们村不少妇女都在王瑞妹的影响下学习织黎锦和双面绣,都到王瑞妹家里接受她无偿无私的培训,我们都很感谢她,非遗传承民间有力量。”

王瑞妹获得白沙道德模范荣誉称号

女儿决心传承母亲衣钵

在王瑞妹家里,其女儿汪春霞给记者翻出来母亲获得的各种荣誉证书,并表示了要跟着母亲传承双面绣技艺的决心。

王瑞妹获得的各种荣誉

“我之前只看母亲绣黎锦,亲自学起来是没有多少耐心的。现在我越来越觉得我必须把母亲的这项爱好和精神传承下去,要是在我这里断了层,就太可惜了。”汪春霞说,他希望在传承黎族织锦上有更多突破,把更多现代时尚元素加进去,让更多的年轻人了解黎锦、喜欢黎锦。“比如我很想绣一件黎锦马面裙出来,一定很有成成就感,但现在我的技术还很菜,必须先把传统技艺学好、学精,再求突破。”

据汪春夏介绍,母亲王瑞妹常常织绣黎锦一绣就是多个小时,但在空闲时也会帮父亲干些外边的活儿。“我父亲对我母亲痴迷黎锦这件事也不干涉,很支持。我的哥哥嫂子自结婚后一直和我父母住在一起,家庭和睦。我母亲经常忙得顾不上家里事,嫂子便承担担起了做饭等家务。在母亲的影响下,我嫂子也学习起了织黎锦。”

王瑞妹女儿汪春霞

编后语:

王瑞妹是民间黎族织锦传承人中的一员,她用质朴之匠心,专心如一,不计功利地把日常单调枯燥的的农村生活转化成在针线机杼中流淌的工艺品。在许多人眼里这种“跟不上时代”的忙碌,最终在双手和针线的跳跃中,为自己织绣出勤劳善良温和的品格和幸福的家庭。当观众用手抚摸着那精美而悦心的双面绣,发出啧啧赞叹时,终于从她日复一日重复的普通平凡之举中感受到强大的非遗艺术魅力。

古人云,“守少则固,力专则强。”快节奏的时代,对“速度”的追求无可厚非,但对“速成”却不应过度鼓励。其是对于青年而言,一旦涵养出凝神深耕、笃志钻研的匠心境界。工匠精神时我们这个时代最需要的品质,以悠悠之生立一技之长,从中窥见匠心沉潜的力量,怀揣“择一事,终一生”的初心,葆有“终一生,爱一事”的耐心,这样的人生自有收获。

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706