舆情事件:据金融界报道,7月22日,中国首家LV巧克力专卖店在上海正式开业,引发了一场前所未有的排队热潮。尽管当天上海最高气温高达37℃,但仍有大批顾客不惧高温,排队等候数小时只为一睹LV巧克力的风采。这家专卖店是全球第三家LV巧克力专卖店,也是中国首家,其开业盛况不仅展现了LV品牌的强大吸引力,更折射出中国奢侈品市场的蓬勃活力。

LV巧克力的横空出世,标志着奢侈品牌跨界经营的又一次成功尝试。作为全球顶级奢侈品牌,路易威登此次涉足巧克力领域,不仅丰富了品牌的产品线,更为消费者带来了全新的奢华体验。据悉,LV巧克力专卖店提供20多种手工巧克力产品,价格从240到3200元人民币不等,现场售卖的巧克力涵盖黑巧、白巧和牛奶巧克力,满足了不同层次消费者的需求。这种高端定位和精致工艺的结合,使得LV巧克力成为了奢侈品市场的新宠。

消费者对LV巧克力的热捧,也反映出人们对于品质生活的追求和对奢侈品牌的信赖。LV巧克力不仅是一种食品,更是一种身份和品味的象征,这正是其能够在烈日下依然吸引大批顾客排队的原因所在。

买LV包虽然有点“肉疼”,但这次的LV新店有些不同,这里有号称“LV最便宜的单品”。有市民称其是最容易实现的LV自由,因为卖的是LV巧克力。有顾客调侃说:“这里堪比迪士尼排队。”还有顾客介绍说,估计排队要一个多小时,自己从嘉定赶过来,买巧克力花费1960元。顾客也表示现场秩序比较好,是一组一组进去的,但等待的时间略长。同时,也有人在社交平台上晒出购买的单据,最低的价格为240元一盒,10盒巧克力共花费5576元。

此前,这家店还未开业的时候,不少人就已经眼睛发光,“毕竟是路易威登。”“跟包包比起来非常有性价比。”“才200多元钱,送送人什么的也蛮好的。”“不少外地的朋友们都已经在关注了,多了一个打卡上海的理由。”此前去巴黎和新加坡旅游的游客都要去“打卡”LV巧克力店,LV巧克力是很多人旅游途径的必备伴手礼。

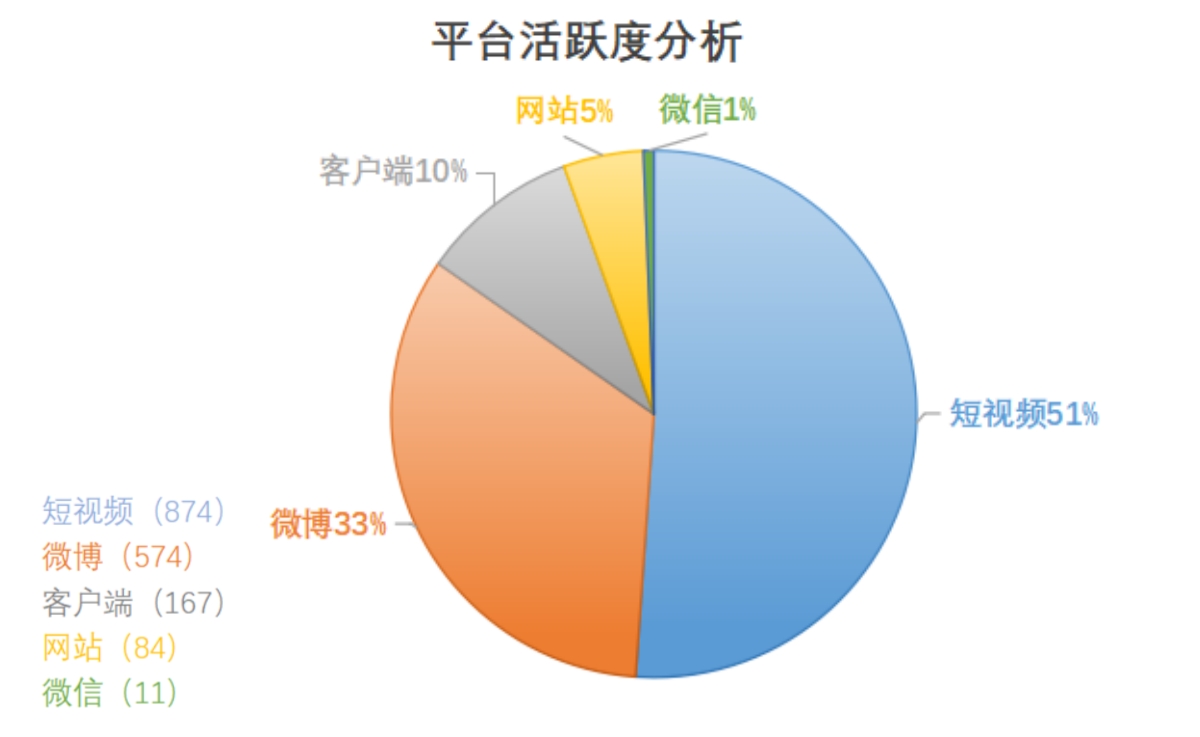

舆情分析:消费日报舆情中心根据网上传播数据进行具体分析,舆情数据主要分布于短视频端,其中短视频端986篇次占比56.93%,其次依次为微博端574篇次占比33.14%。

图为信息分布来源

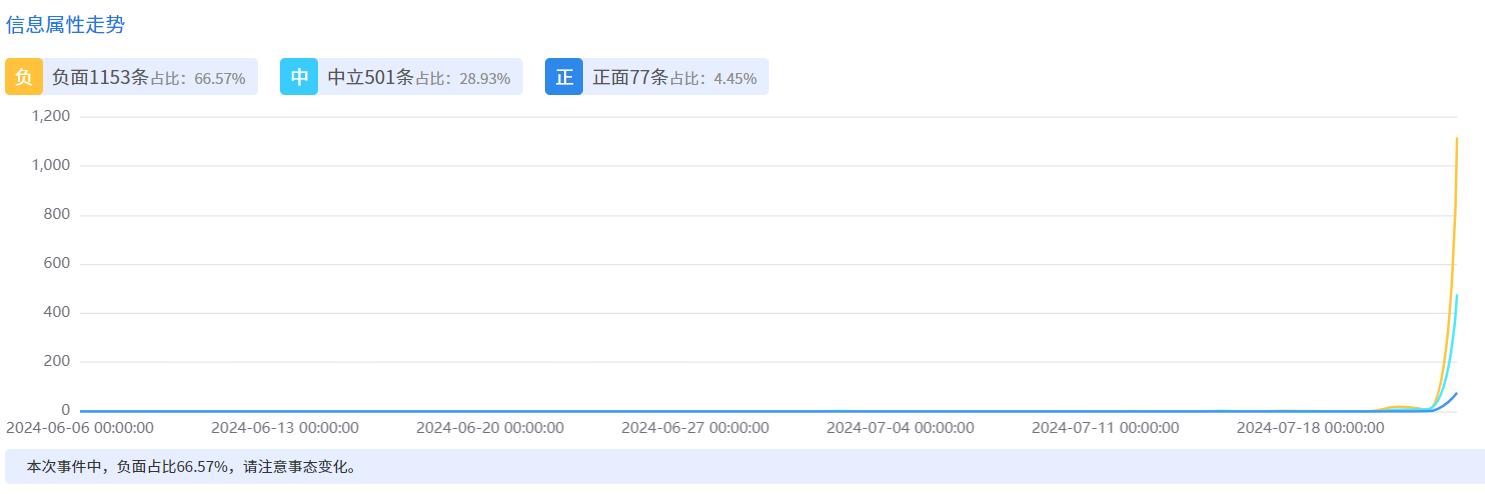

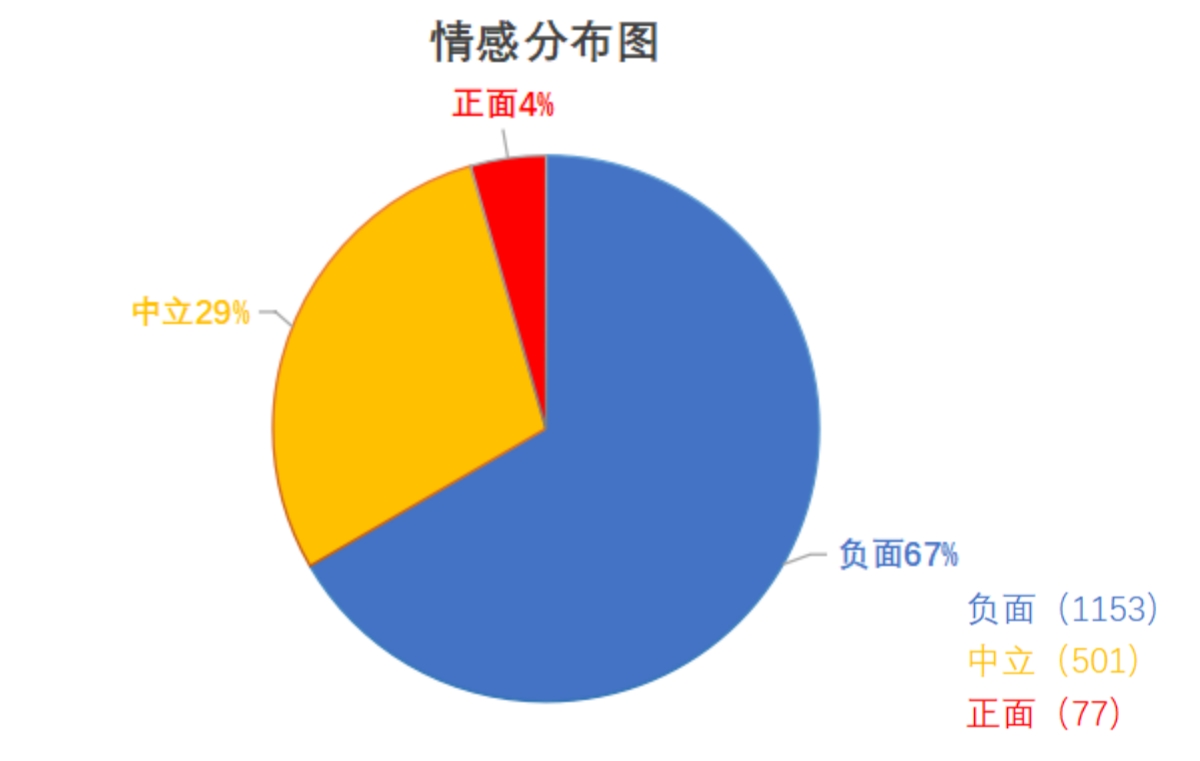

本次事件中,负面新闻1153条,占比66.57%,中立新闻501条,占比28.93%,正面新闻77条,占比4.45%。

图为信息属性走势图

情感分布图

该事件网络信息总量共计1710条。其中短视频874条、微博574条成为热度最高传播渠道。

图为平台活跃度分析【注:数据=文章发布+视频发布+评论+阅读+转发+点赞+投票】

舆情启示:LV巧克力专卖店在上海的火爆开业,折射出中国奢侈品市场的巨大潜力和消费升级的明显趋势。尽管面临高温考验,消费者仍然表现出对LV巧克力的极大热情,有人甚至不惜排队一个多小时。这种现象不仅体现了LV品牌在中国的强大影响力,更说明中国消费者对高品质、高档次产品的需求正在不断增长。

但从另一个角度出发,对于LV巧克力店在上海的开业,也暴露出了一些问题和不足之处。LV,一个原本以高端时尚和手工艺闻名的品牌,如今却涉足巧克力这一看似与其核心业务相去甚远的领域。这种过度的商业化尝试,不禁让人质疑LV是否在为了短期利益而牺牲了品牌的长期价值和定位。

LV巧克力店的开业,无疑又为市场增添了一个奢华消费的符号。在高昂的价格背后,是否真的物有所值,还是仅仅满足了部分消费者追求品牌光环的虚荣心理?这种消费主义陷阱的设置,可能会误导消费者陷入盲目追求品牌的误区。

巧克力作为一种甜品,本应是传递快乐和幸福的美味使者。然而,当它与LV这样的奢侈品品牌捆绑在一起时,原本单纯的味蕾享受似乎变得不再那么纯粹。LV巧克力店所传递的,更多是一种品牌符号和地位象征,而非巧克力本身所承载的文化和情感价值。

奢侈品行业往往伴随着高成本和高消耗。LV巧克力店的开业,无疑会加剧对资源的浪费和对环境的负担,尤其是在追求奢华包装和高端体验的过程中,可能忽视了可持续发展和环保的重要性。

LV品牌应当审慎考虑其跨界合作和市场拓展的策略,确保在追求商业利益的同时,不损害品牌的长期价值和消费者的利益。

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706