舆情事件:据澎湃新闻报道,近日,资生堂旗下高端护肤品牌BAUM葆木在天猫及抖音旗舰店发布了闭店公告。公告称,该店铺于2024年7月10日起将不再接受新的订单,直至8月10日零点前,售后服务仍将有效。8月10日开始,已购产品问题将通过消费者服务热线进行处理。

与此同时,BAUM葆木微信商城也已停业。

据悉,BAUM葆木是资生堂在2020年推出的新高端护肤品牌,主打天然、无添加以及环保、亲近自然的理念。2021年,BAUM葆木进入中国市场。BAUM葆木官方天猫旗舰店显示,BAUM葆木涵盖了面部护理、手部护理、香氛等品类,产品单价在240元到890元之间。

但从整个资生堂品牌矩阵来看,相比于“资生堂”、“CPB”、“NARS”等核心品牌,BAUM葆木在中国市场并没有激起太多水花。天猫旗舰店销量除了一款销量破千的护手霜、一款销量为900+的精油外,其他产品的销量仅为几十到200之间。相比于上述核心品牌拥有许多销量过万的单品,BAUM仍有明显差距。

不仅是线上渠道,在线下方面,据大众点评平台显示,BAUM葆木在中国第一家概念店专柜——上海市静安芮欧百货专柜显示为停业状态。

对于闭店原因,7月5日,资生堂中国相关负责人透露到:“BAUM葆木品牌因战略调整,决定停止在中国市场的产品销售。”

今年以来,资生堂加速业务调整,有收缩也有扩张。资生堂2024年一季度业绩显示,期内,该集团销售额为2495亿日元(约合人民币116亿元),同比增长3.9%;核心营业利润为113亿日元(约合人民币5亿元),较上年同期下滑9.6%;营业利润亏损87亿日元(约合人民币4亿元),同比大跌193%;归母净利润亏损33亿日元(约合人民币1.5亿元)。

资生堂方面称,受核污染水排海事件影响,中国消费者对日本产品的购买意愿下降,因此一季度增速放缓,销售额为555亿日元(约合人民币26亿元),同比增长4.2%;核心营业利润较上年同期减少12亿日元(约合人民币0.56亿元)。

其实,自年初至今,至少已有10个海外美妆品牌传出“闭网店、撤柜”等消息。

美妆营销从业人士表示,近两年,在中国市场缩减规模的海外美妆品牌可分为两种,一种是“失去网红优势”的品牌,如贝玲妃等,这类品牌凭借进入中国市场时间较早、积累了一定粉丝量的优势“吃老本”,但因长时间不推出新品,很难有销量上的突破,长此以往,品牌背后的公司也难有支撑品牌运营的动力;另一种就是主打中低端产品的海外美妆品牌,如伊蒂之屋、菲诗小铺,在中低端市场,国产平价品牌运营体系越来越成熟,无论是在价格上,还是在营销玩法上,海外美妆品牌均失去了优势。

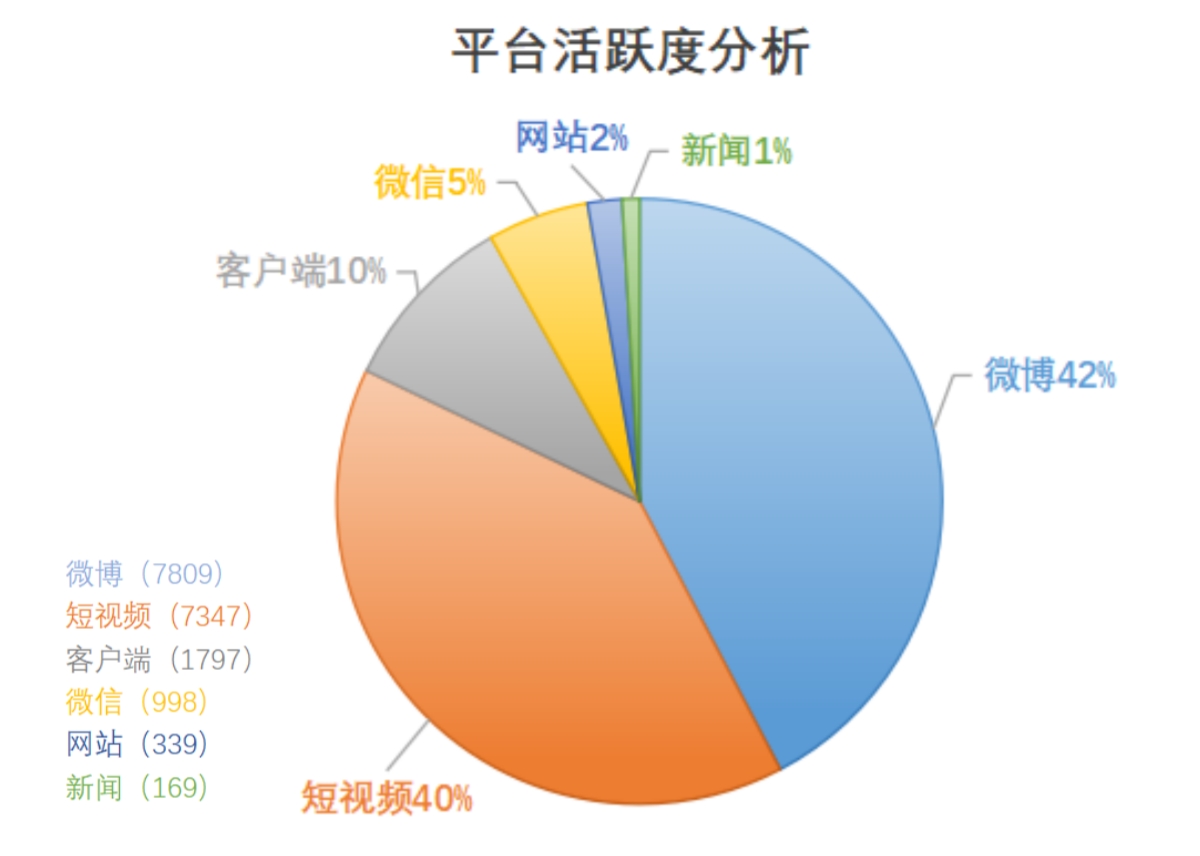

舆情分析:消费日报舆情中心根据网上传播数据进行具体分析,舆情数据主要分布于短视频端,其中短视频端8159篇次占比40.76%,其次依次为微博端7809篇次占比39.01%、客户端1421篇次占比7.10%、新闻端1231篇次占比6.15%、微信端998篇次占比4.99%、网站端119篇次占比0.59%。

图为信息分布来源

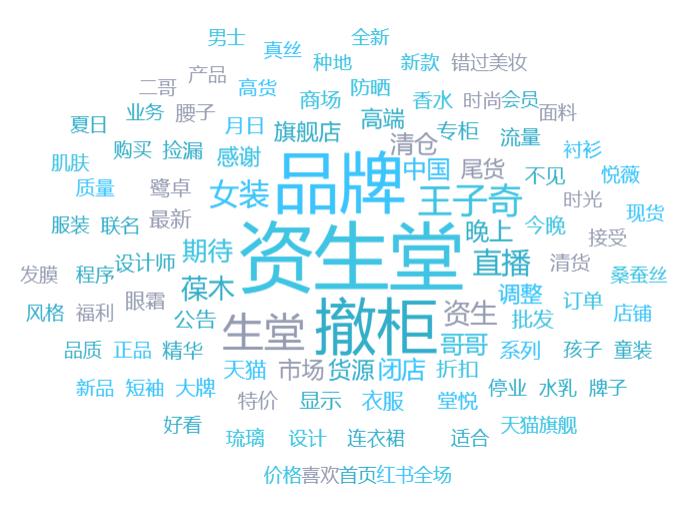

新闻报道及网络评论主要围绕“资生堂、葆木、撤柜、品牌、旗舰店、闭店”等关键词展开。

图为媒体印象词云图

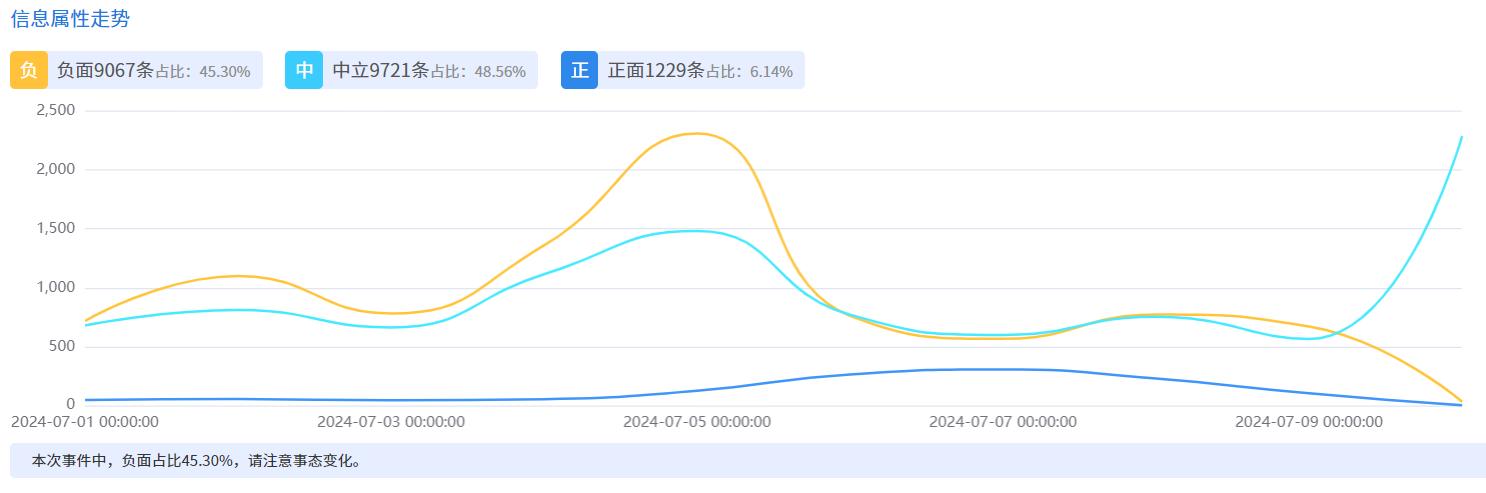

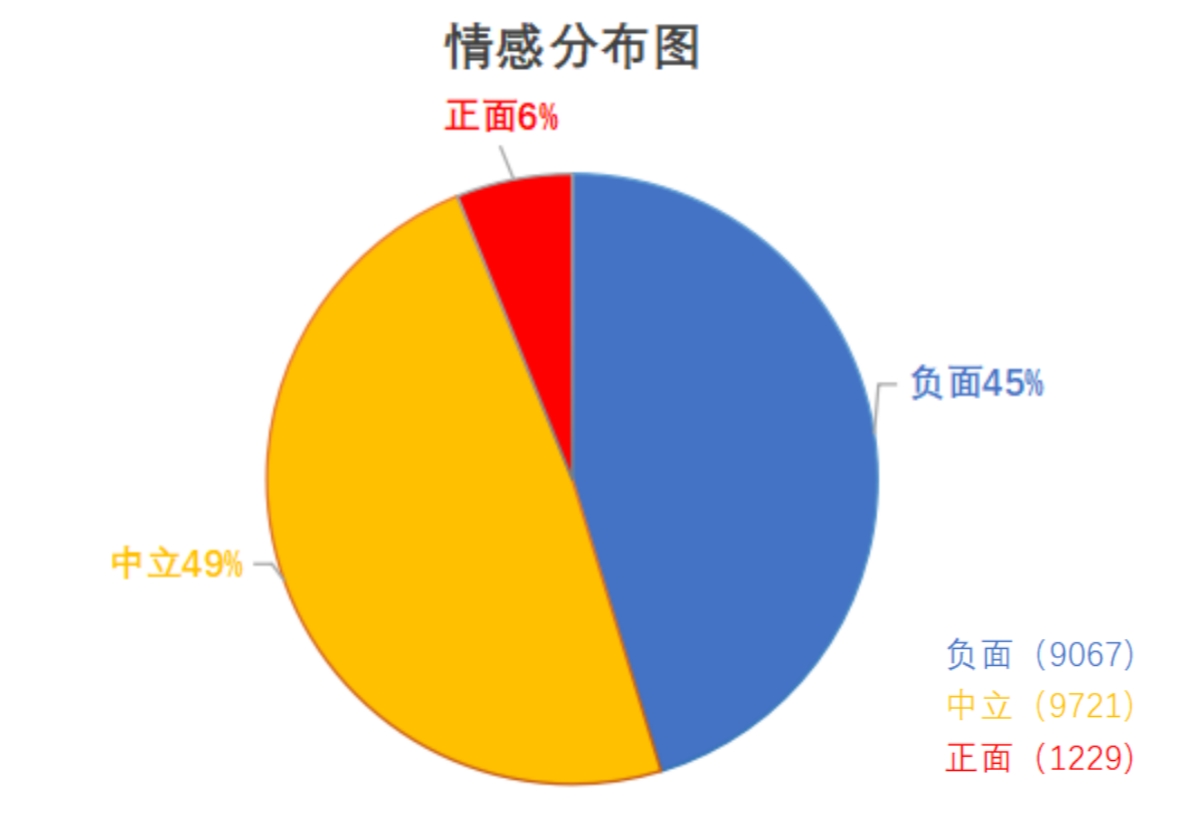

本次事件中,负面新闻9067条,占比45.30%,中立新闻9721条,占比48.56%,正面新闻1229条,占比6.14%。

图为信息属性走势图

情感分布图

该事件网络信息总量共计1万8千余条。其中微博7809条、短视频7347条、客户端1797条成为热度最高传播渠道。

图为平台活跃度分析【注:数据=文章发布+视频发布+评论+阅读+转发+点赞+投票】

舆情启示:在业内人士看来,海外美妆品牌停止运营是一种及时止损的行为。有美妆品牌相关负责人表示,当某一个海外美妆品牌发布停止运营公告时,就意味着其运营效果不理想,销量未达到公司要求。对于其背后的公司来说,更换代理商,或者撤出市场是其稳定利润、维护公司长久经营的一种手段。

此外,需要注意的是,撤退的海外美妆品牌也可能在转换运营思路。有海外品牌代理商表示,部分海外品牌即使发布了线上闭店公告,也不一定是撤出了市场,可能是因为其在电商平台等渠道的运营成本太高。越来越多的海外品牌开始在其他社交媒体平台运营线上店,这是品牌转换了渠道运营策略。

今年以来,资生堂收缩了IPSA在中国的销售网络,该品牌曾在中国风靡一时,但近年来经营不佳;集团还对外出售个人护理业务,剥离了水之密语、可悠然等10个大众个护品牌。加之本次在中国停售BAUM葆木,资生堂明显正在对旗下品牌进行“修剪”。

另一方面,资生堂选择加码全球高端香水赛道。资生堂这轮改革成效如何,还需要时间见分晓。

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706